Жизнь киевских обывателей в конце весны – первой половине лета 1919 г. стала похожа на кошмар: с мая по июль прошли две большие волны арестов и расстрелов представителей киевской интеллигенции. В промежутке между ними люди тоже пропадали – в облавах, по доносам и просто по случаю. Так советское руководство и его «карающий меч» – ВУЧК – отыгрывались на «контрреволюционной буржуазии» Киева за поражения на внешних фронтах.

Страх как образ жизни

Конец весны – лето 1919 г. многим киевлянам запомнились все более сгущающейся в городе гнетущей атмосферой.

«Какая это была страшная неделя, – пишет киевская студентка. – Страшнее обстрела 18-го года. Он совсем померк перед ней».

Дальше стало только хуже.

5 июня: «Жизнь все ужаснее. Уже почти месяц я сплю полуодетая. Может быть, это глупые страхи, но каждую ночь арестуют кого-нибудь из знакомых. Многие скрываются, но разве можно долго так жить?».

Причиной панических настроений стал запущенный во всю свою мощь маховик репрессий. Киевский инженер-путеец отмечает:

«Известно, что у большевиков террор усиливался в данной местности по мере приближения к ней неприятельских сил и особенно обострялся при неудачах на фронте… Посему особенно дикий и интенсивный характер террор принимал на окраинах, где часто сменялись власти».

С начала мая наблюдалось именно такое обострение. Запылал восстаниями юг Украины.

«В городе было довольно тревожно. На Киев шел Григорьев… Возник ли в связи с этим движением в Киеве какой-нибудь заговор – не знаю, но произошли массовые аресты русских купцов и членов союза русского народа. Расстреляли несколько десятков человек. Некоторых освободили, вероятно, за большие деньги», – пишет киевлянка.

Но аресты с целью выкупа – полбеды. Хуже было то, что запугивание граждан превратилось в государственную политику УССР. Нужные ресурсы для этого находились всегда – только в Киеве работали 16 разных подразделений ЧК. В трудах исследователя-эмигранта С. П. Мельгунова киевская чрезвычайка названа одной из самых ужасных.

Ее жестокость нашла отражение в докладе Центрального Комитета Российского Красного Креста в Женеве 14 февраля 1920 г., материалы для которого собирал расстрелянный большевиками в апреле 1919-го А. В. Палибин.

«Председателем В.У.Ч.К. был Лацис, свирепый, не знавший пощады латыш… Он был не простым палачом, а теоретиком и идеологом большевистской инквизиции. За его подписью в киевских советских «Известях» печатались статьи, доказывавшие право коммунистов беспощадно истреблять своих врагов», – прозвучало с высокой международной трибуны.

Вдобавок к официальному красному террору М. И. Лацис издал декрет, поощрявший выявление врагов режима и тотальное доносительство. Идею подхватили штатные пропагандисты, активисты на местах – и началось.

Списки «Киевлянина»

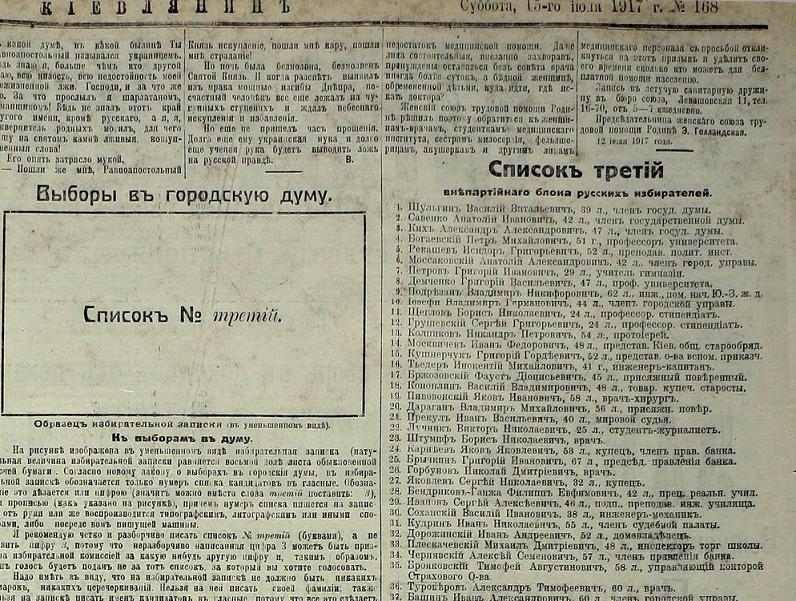

Первыми жертвами новой волны террора стали 68 киевлян – членов Клуба русских националистов, основанного В. В. Шульгиным. Списки этой организации регулярно печатались в газете «Киевлянин». Оставалось лишь пролистать газетные подшивки, чтобы знать, кого арестовывать.

«Среди них были почтенные судебные деятели, как товарищ председателя окружного суда Н. Н. Раич, профессора университета, как Армашевский и Флоринский, адвокаты, как Мининков и Приступа, гласные Городской Думы, как Коноплин и Моссаковский.

Большинство казненных были глубокими стариками (и Раичу, и Армашевскому, и Моссаковскому, и директору Общества взаимного Кредита Цитовичу, и владелице мастерской надгробных памятников вдове Де-Векки было за 70 лет). Некоторые из них были активными правыми деятелями», – вспоминал А. А. Гольденвейзер.

Представляли ли они опасность для режима?

«Большинство было политически бесцветно и состояло в клубе националистов только потому, что того требовало их служебное положение и господствовавшие в этих кругах правила приличия и тона», – отмечал адвокат.

К таковым относился его коллега Приступа.

«Он был бестолковый, но вполне честный и порядочный ходатай за своих клиентов-крестьян… Само собою разумеется, что он не имел никакого отношения к политике, …и, по всей вероятности, какой-либо приятель на его несчастье записал его в клуб».

Тогда же расстреляли бывшего киевского губернатора Н. И. Суковкина, публициста С. Н. Щеголева; бывшего директора Госбанка.

Беда не обошла стороной семью киевской студентки: «В ночь на 12-е мая… позвонили в 3 ч. ночи. Обыска не сделали. Предъявили только ордер на имя уехавшего папиного брата, а когда обратили их внимание на это, и они позвонили в чека, оттуда ответили, что можно взять брата за брата. Мы боялись, чтобы они не убили папу по дороге, как бывало не раз, и мама с Н. пошли следом за ними, хотя один из конвойных грозил ей револьвером…

К 4 ч. дня район был битком набит купцами, домовладельцами, все евреями. В 5 ч. их повели в чека… На 5-й день большинство арестованных выпустили, в том числе и папу…

Папа сидел в одной камере с Флоринским и другими, расстрелянными на этой неделе. При нем же их вывели пьяные солдаты. Поздно ночью они ворвались в камеру и стали вызывать жертвы, сопровождая каждую фамилию непечатной бранью».

Так закончили жизнь многие известные киевляне. Между тем репрессии продолжались.

Горячее начало лета

С началом лета террор лишь усилился. В это время был расстрелян коллежский советник Г. О. Паукер, бывший товарищ министра путей сообщений Российской империи на театре военных действий при ставке Верховного главнокомандующего.

«Это очень талантливый, честный инженер, весьма трудоспособный, большой патриот и человек с размахом государственного деятеля… Он при занятии Киева большевиками не эвакуировался, видимо, не имея средств, чтобы поднять всю семью… Он… занимал пост члена Комгосора (Комитет государственных сооружений…)… Когда создана была Рабоче-Крестьянская инспекция, ему предлагали стать во главе ее в роли Народного комиссара, от какового назначения он уклонился, и это, кажется, не понравилось большевикам… Однажды в июне его вызвали из заседания Комгосора в коридор, где его и арестовали», – пишет С. Мельгунову киевский инженер-путеец.

Случай с Паукером и подобные ему создавали общую картину планомерного и методичного террора. Эта методичность, эта размеренность и неспешность приводили киевлян в еще больший ужас. Киевская студентка день за днем записывает: «26-го июня. Каждую ночь оставляю окно открытым для того, чтобы слышать, не подходят ли к дому. Сегодня под утро… меня разбудил шум шагов на улице. Я подбежала к окну. Несколько человек подходило к нашему дому. Я решила, что идут обыскивать или арестовывать и стала одеваться… К счастью тревога оказалась ложной…

27-го июня. Сегодня снова стучали под утро к нам. Оказалось, пришли с обыском к часовому мастеру, но каждый думает, дрожа от страха, что к нему и за ним…

3-го июля. Сегодня нас разбудил шум на лестнице. Я вскочила, опасаясь, что это чека и, может быть, к нам. Но оказалось, что это была лишь милиция, уводившая 75-летнего Т. на принудительные работы».

В такой-то атмосфере в конце июня – начале июля каратели нанесли следующий удар. В течение нескольких дней были арестованы и казнены 17 человек из числа киевской интеллигенции: адвокат С. Н. Горбунов, педагог и общественный деятель Е. О. Щирица и другие.

«С. Н. Горбунов, павший жертвой своего юрисконсульства в гетманском министерстве финансов, был одним из популярнейших киевских адвокатов… Перед приходом большевиков он бежал в Одессу, а затем, через несколько месяцев, на свою погибель, возвратился и поступил на службу в «карательный отдел» Комиссариата Юстиции», – пишет А. Гольденвейзер.

Наибольший резонанс вызвала смерть от рук большевиков выдающегося ученого, педагога и государственного деятеля В. П. Науменко, одно время возглавлявшего Центральную Раду, а позже – министра народного просвещения в правительстве гетмана П. Скоропадского.

Бесстрашный старик: памяти В. П. Науменко

Казнь В. П. Науменко стала поистине беспримерным преступлением большевиков.

«Если бы ему дали умереть своей смертью, за его гробом шла бы стотысячная толпа… И такого человека схватили и поспешили расстрелять через 24 часа – чтобы никто не успел за него заступиться», – отмечает А. Гольденвейзер.

За несколько дней до смерти с ним виделся Ю. К. Рапопорт, которому в свое время В. П. Науменко преподавал словесность в своей частной гимназии. Он-то и проливает свет на подробности этой неслыханной трагедии:

«Когда чека расцвела и по городу пошла волна «изъятий», Владимир Павлович вызвал как-то к себе моего приятеля и одноклассника… Пошел с ним и я – мне хотелось повидать после долгого перерыва «нашего старика».

Вызвал он моего приятеля за советом. При какой-то раскладке – в пользу красной армии, что ли – на его долю назначили ни с чем не сообразное количество белья, столько и в доме не было. Как поступить? Кому на это жаловаться?

Мы горячо стали советовать никому не жаловаться, а вместо того немедленно уезжать из Киева:

– Вас до сих пор не трогали, потому что забыли. А теперь всплывет ваше имя, пойдут разговоры, и будет худо. Уезжайте на хутор и переждите там (у него хутор был на Днепре, под Каневом – против могилы Шевченко; там он жил каждое лето).

Но Владимир Павлович отвечал мягкой улыбочкой – и под этой мягкостью чувствовалось неожиданное упорство:

– Я жизнь свою прожил и ни от кого не скрывался. Трогать меня не за что, а убегать я не умею и не буду.

Так он никуда и не уехал, а против несправедливого обложения стал действовать «законным» путем: подал протест в исполком. Не знаю, оправдались ли наши предсказания и была ли эта бумажка причиной того, что о старике вспомнили. Очень возможно, что именно так: арестовали его вскоре после нашего разговора.

Так велико было обаяние Владимира Павловича, что, вероятно, его бы спасли. Когда стряслась беда, оказалось, что везде есть его ученики – и среди коммунистов, и даже в чрезвычайке. Сотни людей заволновались, всякие пружины были пущены в ход – и, должно быть, старика отстояли бы. Но чека увидала это – и поторопилась. На следующую же ночь его расстреляли.

В результате хлопот и просьб удалось добиться только выдачи трупа. И то в истории киевской чека это был единственный случай».

Так гибли лучшие киевляне – власть очень широко трактовала понятие «контрреволюционеры», как и другие, родственные ему: «гетманцы», «белые», «петлюровские шпионы», «деникинские шпионы» и пр.

Между тем настоящие враги советской власти продолжали свою работу в подполье. Не умея их поймать, ЧК продолжала отыгрываться на случайных людях.